Lagers, comment sont-elles devenues si populaires ?

Nous nous retrouvons pour une nouvelle aventure dans les couloirs du temps afin d’expliquer comment la consommation de bière a littéralement changé en France avec l’arrivée des expositions universelles dans la fin du XIX siècle.

Empruntons sans tarder la machine de H.G Wells pour retourner en 1851, le début d’une aventure industrielle. Demandons à l’explorateur du temps d’emprunter sa « Time Machine » et voyageons sans tarder dans le passé.

Exposition universelle

Les expositions, dites « universelles » furent créées pour présenter, en pleine révolution industrielle, la vitrine technique et artistique de différentes nations.

Le premier but de ces grandes manifestations est de diffuser dans une ou plusieurs branches de l’activité humaine les progrès réalisés ou les perspectives d’avenir.

La première exposition universelle fut organisée à Londres en 1851, à Hyde Park, au sein du Crystal Palace, conçu à cette occasion par Joseph Paxton (1801-1865).

Devant le succès de cette manifestation, de nombreux pays proposèrent alors d’organiser, à tour de rôle, des expositions identiques, visant à faire connaître à un large public la création industrielle (principalement), les arts appliqués et les beaux-arts.

Les œuvres exposées étaient choisies par un jury et devaient répondre à un thème proposé. La compétition y était omniprésente, et des concours permettaient aux plus méritants d’obtenir des médailles, bénéficiant d’un certain prestige.

Plus de vingt expositions universelles eurent lieu entre 1851 et 1935. Elles furent arrêtées entre 1939 et 1957. Elles ont repris depuis 1958, mais la fréquence est désormais plus restreinte.

Sachez par ailleurs que l’exposition universelle de 2015 aura lieu à Milan (Italie).

« “Nourrir la Planète, Énergie pour la Vie”, le Thème d’Expo Milano 2015, réfléchir et chercher à trouver des solutions aux contradictions de notre monde : d’un côté les gens souffrant de la faim, de l’autre la mort à cause d’une alimentation incorrecte ou d’une exagération de consommation. Le gaspillage de la nourriture, chaque année, pèse presque 1,3 milliard de tonnes. »

Maintenant que le cadre est posé et que la naissance de l’exposition universelle n’a plus de secret pour vous, centrons-nous sur l’épicentre du questionnement de ce jour. En quoi l’exposition universelle a considérablement changé la façon de consommer la bière ?

Une révolution est née

La fin du XIXe siècle signe un événement majeur dans l’industrie brassicole. En effet c’est à cette période que l’industrie évolue de façon considérable dans tous les domaines. Il est désormais possible et de façon beaucoup plus simple de maitriser les températures (machine frigorifique à mercure).

La fermentation basse voit le jour vers les années 1840. Grâce à ce nouveau procédé de brassage, l’obtention de bière légère et limpide va alors littéralement changer la consommation de bière des populations européennes.

Pour rappel la fermentation basse consiste à fermenter le moût de bière à basse température, entre 6 et 15°. Les levures vont alors, au lieu de mousser en surface, retomber dans le fond de la cuve.

Il va donc de soi que jusqu’à présent, exclusivement des bières dites de « haute fermentation » étaient produites.

Les atouts d’une bière de fermentation basse par exemple une « Pils » résident dans 3 points :

- Premièrement son aspect : appétissant, blond, clair

- Son goût : plus légère et plus désaltérante

- Sa conservation : produit stable, dont le gout est standardisé. Le consommateur se fidélise à ce standard et ne peut être déçu.

Rappelons que nous sommes en 1840, les bières de l’époque pouvaient entre deux brassins avoir une différence de saveurs significative. Enfin elle peut voyager facilement.

Départ en croisade

À l’occasion de l’exposition universelle de 1857, la France se confronte pour la première fois de l’histoire à la bière de basse fermentation.

Les délégations des 40 brasseurs venues de 17 pays se rassemblent pour cette occasion au sein du palais de l’industrie. Cette année la France n’est que peu représentée comparé aux Allemands qui sont bien décidés à faire carton plein. Côté français seulement 13 stands de brasseries principalement originaires du nord tandis que du côté germain c’est une équipe de 21 qui s’impose.

Le choc est dur pour la brasserie française complètement prise au dépourvu face à ce produit tant par sa nouveauté que par son gout unique et léger pour l’époque. Cependant le problème majeur n’est pas uniquement là, mais aussi sur le retard de son industrie.

Face à cet engouement, la France est obligée de s’aligner sur la conception de bière à fermentation basse comme la majorité des pays d’Europe.

Malheureusement malgré cette cuisante défaite la France ne réagit pas sur le coup, il faudra attendre l’exposition de 1878. Durant cette exposition suite au contexte politique franco-allemand (Guerre franco-prussienne 1870-1871), malgré une très mauvaise organisation de l’événement cette année, la France montre qu’elle est capable de s’aligner sur les autres pays en remportant 3 médailles. L’effort est salué par un ponte de la bière de cette période, Georges Dusmenil membre du jury.

1889, une page est tournée, la bière de fermentation haute fait bien pâle figure. Cette année dans le palais de l’alimentation, au quai d’Orsay, est accueilli 240 brasseries, 58 Françaises, dont 32 travaillant en fermentation basse. Enfin, afin de distribuer la bière aux visiteurs, 15 bars sont installés dans les différentes allées. On en dénombre 14 distribuant une bière de fermentation basse.

La fermentation haute ne fait plus le poids, fantôme du passé, non, elle reste bien présente sur le sol français, mais est définie comme incapable de représenter la France.

1900

Cette exposition est sans doute l’une des plus gigantesques jamais organisée à ce jour tant par les fonds mis en place, mais aussi par la fréquentation extraordinaire.

Côté brasseur, 371 brasseurs du monde entier, 55 Français dont 40 proposent de la fermentation basse. Comme légèrement abordée tout à l’heure, la fermentation basse reste encore mineure en production sur le pays. En 1900, sur 1200 brasseries seulement 12% travaillent en fermentation basse.

Nous parlions il y a quelques lignes des fonds importants mis en place pour cette exposition, pour le pôle brasserie voici quelques chiffres :

- 500 000 francs pour la construction du pavillon

- Une salle des machines

- Une salle de dégustation équipée de cave réfrigérée

- 48 robinets de dégustation (43 en basse)

- 3430 hectolitres de bière française consommée

- 45 médailles côté français

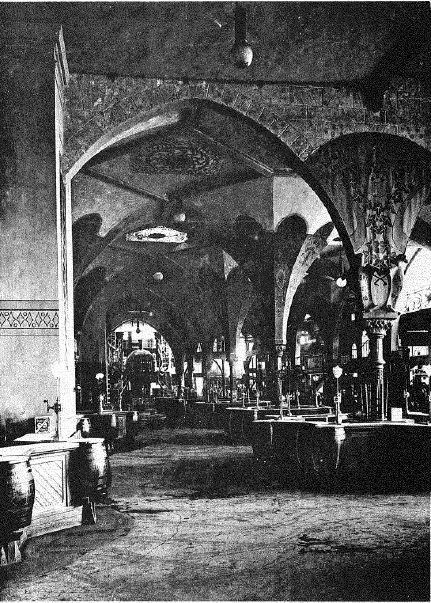

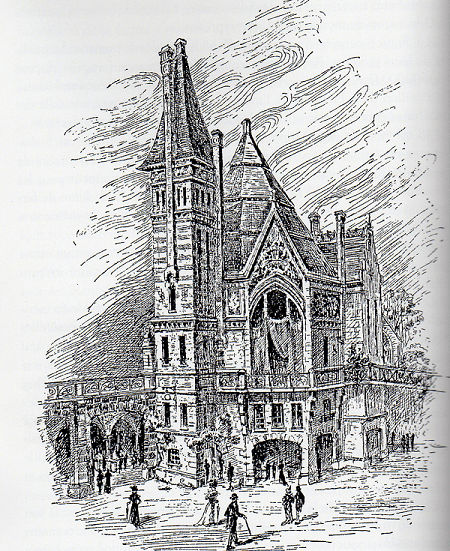

Le pavillon de la brasserie fut construit avec une grande inspiration de l’architecture flamande. Le Rapport général administratif et technique – Tome 6 de l’exposition universelle de 1900 nous le détaille :

Pittoresque, originale et élégante, avec ses hautes cheminées de briques, ces toits aigus, ses revêtements de céramique colorée, rappelant les brasseries flamandes faisaient honneur à ses architectes, MM Sansboeuf et Benouville. Les dessous de la fabrication habitaient l’outillage de fabrication. À cote de l’édifice, nos principales brasseries possédaient des comptoirs de dégustation alignés dans une grande salle voûtée et pourvue de cave ainsi que d’appareils frigorifiques.

1900 marque pour la première fois le véritable succès des brasseurs français dans le domaine brassicole. 45 médailles entraînant un fort engouement pour la brasserie française cela lui permettra de briller ensuite aux autres grandes manifestations internationales.

Changement radical

La fermentation basse a en quelque sorte ravagé les mœurs brassicoles françaises. Petit à petit les brasseries parisiennes vont fermer, ne pouvant subvenir en produisant des bières à haute fermentation, le seul choix restant est de mettre la clé sous la porte. C’est ainsi que dans les débuts du XXe plus aucune bière de haute fermentation ne sera produite dans Paris.

Enfin la demande toujours croissante pour ce nouveau produit par le consommateur entraîne le reste des brasseurs à suivre ce mouvement. En effet si la France ne produit pas assez de bière basse fermentation pour les consommateurs, la seule solution pour consommer ledit breuvage reste l’importation de bière étrangère. Forcément aucune autre alternative qu’une reconversion n’est envisageable. Il faut appliquer la stratégie marketing dite d’alignement qui consiste à s’aligner sur la concurrence pour survivre.

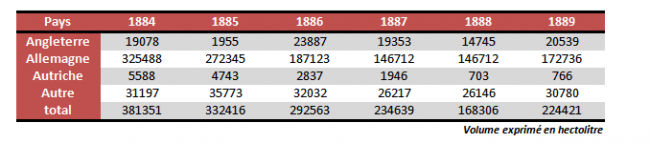

À titre d’exemple on remarque par ce tableau la croissance des importations de bière de l’étranger entre 1884 et 1889. Vous noterez la nette différence entre l’import de l’Allemagne face aux autres pays.

Finalement, on peut conclure que les expositions universelles ont servi de vitrine à la basse fermentation pour prendre le pas sur la haute fermentation produite courant du XIXe par la quasi-majorité des brasseries françaises. En l’espace d’à peine 50 ans le français a complètement changé sa consommation en jetant son dévolu sur un produit plus standardisé, mais de qualité constante.

Sources de l’article

Internet :

- www.culture.gouv.fr

- http://cnum.cnam.fr

CHAPITRE II. Les progrès de la brasserie (1889-1900).

Matières premières. Malterie. Brassage. Fermentation. Traitement de la bière:

- http://exposition-universelle-paris-1900.com/LA_RUE_DES_NATIONS

- http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/chan/fonds/edi/sm/sm_pdf/7-Expositions%20diverses.pdf

- www.Wikipédia.fr

Livre :

- La biere à paris – Emmanuel Oumamar, Edition Sutton

Images:

- http://www.parisenimages.fr/fr/galerie-collections/35794-1-exposition-universelle-1900-brasserie-kammerzell-cineorama-paris-1900http://www.parisenimages.fr/fr/galerie-collections/collection/L%C3%A9on%20et%20L%C3%A9vy

février 16, 2015 at 12:28 pm

Perspective intéressante, mais hélas un peu lacunaire…

Les Expositions Universlles ne sont que la pointe de l’iceberg.

Des indicateurs utiles, mais pas vraiemnt l’explication du phénomène.

Une vision de l’histoire façon « grands hommes et grandes batailles » (qui est une des énormes faiblesses de la BD « Les Maîtres de l’Orge » qui aligne les clichés et les grands noms…), qui passe à mon humble avis un peu à côté des facteurs profonds, tels que le développement du réseau de chemins de fer, permettant des transports relativement rapides de marchandises assez lourdes comme la bière. Donc l’exportation.

Autre facteur: l’émigration assez massive d’Allemands et d’Autrichiens vers les Etats-Unis ou l’Amérique du Sud au milieu du XIXe siècle, qui sera déterminante sur le type de bière que brasseront les premières brasseries industrielles étasuniennes.

Et, plus pertinent concernant la France et le changement d’habitudes de consommation en 50 ans, il faudrait mentionner l’industrialisation du pays, qui fait que de nouvelles brasseries – donc à priori directement prévues en fermentation basse – s’implantent dans le 2e moitié du XIXe Siècle et au début du 20e, dans les bassins industriels ou miniers (cf. la Grande brasserie de Sochaux et Peugeot, par exemple), et qu’elles montent rapidement en capacité. Ainsi que la crise du phylloxéra, dès 1863, qui porte un coup sérieux à la production viticole, le vide qui en résulte étant comblé un peu partout en France par des brasseries créées ex nihilo, donc démarrant d’office en fermentation basse.

Et de fait, ce n’est pas une lutte entre fermentation basse et fermentation haute, mais entre une industre brassicole française un peu à la ramasse et des industries allemande, autrichiennes et britannique fortement optimisées et déjà de relativement gros calibre.

Oui, britannique : en même temps que la poussée de la lager se produit une poussée des pales ales anglaises sur le continent. Bass, en particulier, impose son triangle rouge dans les grandes villes européennes (jusqu’au « Bar aux Folies-Bergères » de Manet)… et ces pales ales sont de fermentation haute. 🙂 C’est plus tard, dans la première moitié du 20e Siècle, que les pale ales perdront du terrain au point de presque disparaître.

Ensuite, la fermentation basse: Certes, elle est déterminée par ses températures de fermentation primaire, mais aussi, et beaucoup plus crucialement, par sa longue garde à froid (0 à 2°C). Qui assure l’absence d’esters fruités dans la bière. Et d’où vient d’ailleurs le terme générique « Lager » pour les fermentations basses.

Une pratique née en Bavière, les brasseurs stockant leur bière durant l’été dans des cavernes de glace taillées au pied des montagnes. Et une pratique attestée dans des documents officiels dès… 1530.

C’est donc à mon humble avis abusif de prétendre que la fermentation basse est « apparue » dans les années 1840. Elle était déjà là. C’est dans les années 1830 qu’on a compris que sa nature était différente, quand la science commence à percer les secrets de la levure et de la fermentation.

C’est effectivement en 1842 qu’apparaîtrait la première lager blonde à Pilsen. Mais contrairement à ce que prétend l’histoire officielle, le malt blond n’était pas une nouveauté (c’est attesté depuis les environs de 1600 en Angleterre). A ce stade-là les lagers de Vienne sont apparemment encore rousses (=> malt « Vienne ») et celle de Munich brunes (=> malt Munich). De façon intéressante, c’est le modèle autrichien de la Pilsner qui s’imposera par exemple en Belgique et dans le Nord de la France, là où le modèle bavarois de la Helles aura plus d’influence sur l’Alsace, par exemple.

Santé !

février 16, 2015 at 9:40 pm

Bonjour Laurent,

Comme tu l’as bien expliqué, les expositions universelles sont la pointe de l’iceberg, mais je souhaitais vraiment me concentrer sur ce sujet, car en confrontant les différentes sources que j’ai pu consulter, il en ressort que les expos sont tout de même responsables de ce phénomène. Je te le concède à faible impact, mais responsable quand même!

Je souhaitais souligner le côté vitrine de l’exposition universelle face à la population. À cette époque où la télé n’est pas encore présente, ce genre de manifestation représente une source de découverte et d’information importante.

Bien évidement je ne parle pas de tous ce qui à fait changer la consommation on peu noté à titre d’exemple que la grande majorité des brasseurs à cette époque étaient fortement constitué d’étrangers, mais en particulier d’immigrés anglais. Par la suite le développement industriel a entrainé la chute des petites brasseries parisiennes.exigue, insalubres, plus adaptée à la production,elles ont disparu au profit des nouvelles brasseries excentrées en proches banlieues dont une grande partie seront dirigée par des brasseurs alsaciens. Il est nécessaire de préciser aussi qu’à cette époque, l’Alsace était une annexion de l’Allemagne d’où cette principale reconversion face à la consommation allemande.

De plus je souhaite rebondir sur ce que tu as expliqué :

» il faudrait mentionner l’industrialisation du pays, qui fait que de nouvelles brasseries – donc à priori directement prévues en fermentation basse – s’implantent dans la 2e moitié du XIXe Siècle et au début du 20e, dans les bassins industriels ou miniers »

Ce phénomène d’après moi est en lien direct avec les expositions universelles qui ont lieu de confronter les différentes industries des pays présents. La France suite à ses défaites face aux brasseries allemandes à du réagir en ce mettant à niveau et en développant ses propres brasseries de fermentation basse pour pallié à la concurrence.

Pour ce qui est de l’apparition de la fermentation basse, il est vrai que c’est un peu abusif de ma part de dire qu’elle fut découverte en 1840 comme tu l’as si bien expliqué. Cependant je pense qu’on peut dire que c’est vraiment à cette époque qu’on la découvre au grand jour dans toute l’Europe.

Enfin pour finir je souhaite vraiment insister une dernière fois sur le fait que j’ai vraiment voulu parler du changement lié principalement à l’exposition qui reste un tremplin et une prise de conscience. Je te rejoins donc encore une fois sur le fait que ce n’est que la pointe de l’iceberg, mais je reste déterminé dans le fait que cet événement reste un point de départ majeur du changement à cette époque.

Je suis très heureux en tout cas que tu aies pris le temps de me donner ton point de vue sur mon article tu as l’air de vraiment connaitre ton sujet. Je serais heureux de pouvoir en discuter avec toi ou de confronté nos points de vue à ce sujet!!!!!

Avec tout mon respect Santé

Axel

février 16, 2015 at 10:20 pm

Ah ben çA, ça va bien se faire un jour ou l’autre… avec une bière ou deux ! :o)

février 16, 2015 at 11:36 pm

Super article et bien écrit! Une petite remarque technique: la fermentation basse et à basse température est juste une caractéritique des levures lagers. La fermentation « en bas » n’est pas une conséquence de la température froide.

Et petite anecdote intéressante sur l’origine de ces levures lagers: elles auraient été importées de Patagonie (au climat plus froid, d’où cette caractéristique) http://abcnews.go.com/Technology/lager-beer-yeast-bavarian-lager-traced-south-america/story?id=14342439

février 17, 2015 at 12:16 pm

Oui, enfin, elles seraient issues d’une hybridation entre une levure sauvage dont on n’a à ce jour, retrouvé le matériel génétique qu’en Patagonie et une levure européenne.

Il n’en demeure pas moins que c’est bien la pratique des brasseurs bavarois de stocker leur bière à basse température dans des cavernes de glace qui a favorisé ces levures aimant le froid au détriment des levures de fermentation hautes. De fait, il y a eu sélection, sur deux ou trois siècles, mais bien sûr pas particulièrement voulue par les brasseurs, et bien sûr très probablement mutation des levures concernées, chose qui se produit couramment quand on fait travailler des levures dans un environnement différent de celui d’origine.

La question du « en haut » ou « en bas » est par contre bel est bien liée à la température… un levure à lager ne fait généralement que peu d’écume en fermentation primaire, mais c’est bien parce qu’elle travaille plus lentement à cause de la température. Si on la fait travailler à température de fermentation haute, elle fera aussi des montagnes d’écume…

février 17, 2015 at 11:39 pm

Ah bon? C’est marrant, ce n’est pas ce que l’on m’avait appris. Je ferais le test. Désolé axel du coup et merci Laurent pour ce complément d’info!

février 18, 2015 at 6:20 pm

Salut à tous

Superbe sujet, superbes commentaires.

Mon expérience chez Fischer Alsace dans les années 70-80

Pour 50 % de la production de Lagers la fermentation principale était effectuée dans des bassins ouverts.

-Mise en levain 6°C 1er jour densité bière terroir 13.5° Plato

-Montée progressive de la température

-Stabilisation température entre 8 et 9°C entre 5ème et 8ème jour densité 5°-6° Plato

Pendant les 3ème et 5ème jour nous avions des écumes tellement hautes qu’elle débordaient des bassins. Nous appelions ces hautes mousses les Kraüsen. Entre le 6ème et 8ème jour les Kraüsen prenaient une couleur brunâtre et perdaient de leur volume.

Nous avions remarqué que l’oxygénation et le taux d’ensemencement influençaient sur le volume de Kraüsen produit. Quand nous voulions éviter ces débordements en refroidissant d’avantage, la levure floculait et nous n’arrivions plus aux atténuations limites. Tous cela pour répondre à Laurent « nous avions des montagnes d’écume avec des températures entre 6 et 8°C ».

Entre 8ème et 11ème jour descente en température à 3-4°C, Traversage en cave de garde à 1.5-2 points de la limite. Garde minimum 1 mois en été. Et en hiver beaucoup plus.

Après sont arrivés les tours de fermentation. Ce n’était plus la même musique.Dans certaines brasseries on produit actuellement des Lagers avec des températures de fermentations entre 15 et 20°C voir + . Là ou il fallait plusieurs semaines, voir plus d’un mois pour fabriquer une Lager, actuellement il ne faut plus que quelques jours. Il y a bien longtemps que la chasse aux profits est ouverte.

mars 21, 2016 at 3:07 pm

Bon article en effet sur cette période des expositions universelles mais quand tu pompes un livre (texte, tableau,iconogtaphie) tu pourrais au moins siter tes sources (par honnêteté) : la bière à Paris, Emmanuel Oumamar.